Что общего в дизайне большинства смартфонов? Тонкие рамки? Или, может быть, закругления?

За последние несколько лет дизайн смартфонов сильно прокачался. Рамки вокруг дисплея стали намного тоньше, камеры начали встраивать прямо в экран, а на смену пластиковым и алюминиевым корпусам пришли кейсы из стекла и стали. Даже с формой корпуса экспериментируют – раскладушки снова в моде.

Но есть одна проблема, от которой у перфекционистов дёргается глаз: симметрия. Точнее, её отсутствие. Никто из производителей до сих пор не сделал полностью симметричный дизайн смартфона. Давайте вспомним флагман Google – Pixel 7 Pro. У него блок камеры смещен вбок. И если вы думаете, что проблема только среди Android-девайсов, то посмотрите на iPhone 14 Pro.

Однако, масштаб проблемы серьёзнее. Посмотрим на девайсы с другой стороны — и оказывается, что в них вообще нет симметрии! Вырезы на нижнем торце несимметричны. Кнопки по бокам – тоже. А на нижнюю грань Samsung S23 Ultra слабонервным даже не стоит смотреть. И даже iPhone 14 Pro Max: почему слева 4 отверстия, а справа – 6?

Но почему так происходит? Сегодня мы заглянем внутрь некоторых девайсов и разберёмся, что мешает компаниям создавать идеальные смартфоны.

Dendy, Nokia 3310 и 8800, Walkman и другие культовые гаджеты!

Мы очень любим гаджеты и этой любви уже несколько десятков лет. Команда Droider вспомнила свои первые устройства, которые по праву можно назвать культовыми и поделилась ими в статье на Hi-Tech.Mail.ru.

В материале у наших друзей нашлось место и кассетникам и CD-плеерам, игровым приставкам, кнопочным телефонам и первым смартфонам, а также фотоаппаратам и видеокамерам!

Нам было интересно вспомнить о культовых гаджетах из нашей собственной истории и коллекции, уверены, что и вы проникнитесь!

Заходите по ссылке, а в комментариях можете делиться – у кого какие были гаджеты из этого списка!

На самом деле, новые iPhone симметричнее большинства других девайсов, если на них взглянуть спереди. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас же посмотрим на устройства под другими углами.

Почему смартфоны несимметричны?

Начнём с самого простого. Иногда кнопки питания и громкости располагаются с одной стороны смартфона, но чаще всего их размещают на обеих боковых гранях. С удобством первого варианта можно поспорить, а вот второй вопросов не вызывает. Кажется очевидным, почему физические компоненты расположены на том уровне, на котором мы привыкли их видеть.

Так сделано ради эргономичного дизайна. Большинство людей использует смартфоны правой рукой, поэтому клавишу питания размещают так, чтобы она находилась ровно под большим пальцем. А качелька громкости в подобной конфигурации идеально попадает под указательный. Ответ на то, почему кнопка блокировки короче, чем элементы управления громкостью, тоже понятен каждому. Небольшой размер снижает риск случайных нажатий.

Но оказывается, что это не единственный повод. Делать кнопку питания такой же огромной, как качельку громкости просто нелогично. Практической пользы в этом нет, а пространства такая клавиша будет занимать больше. Но про это мы ещё поговорим позже…

Нижняя грань

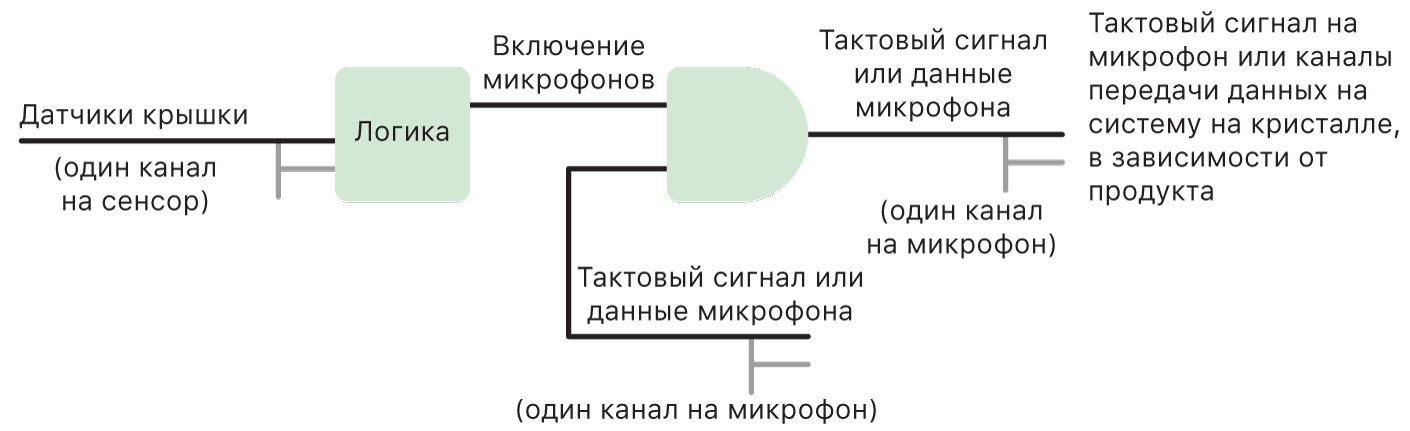

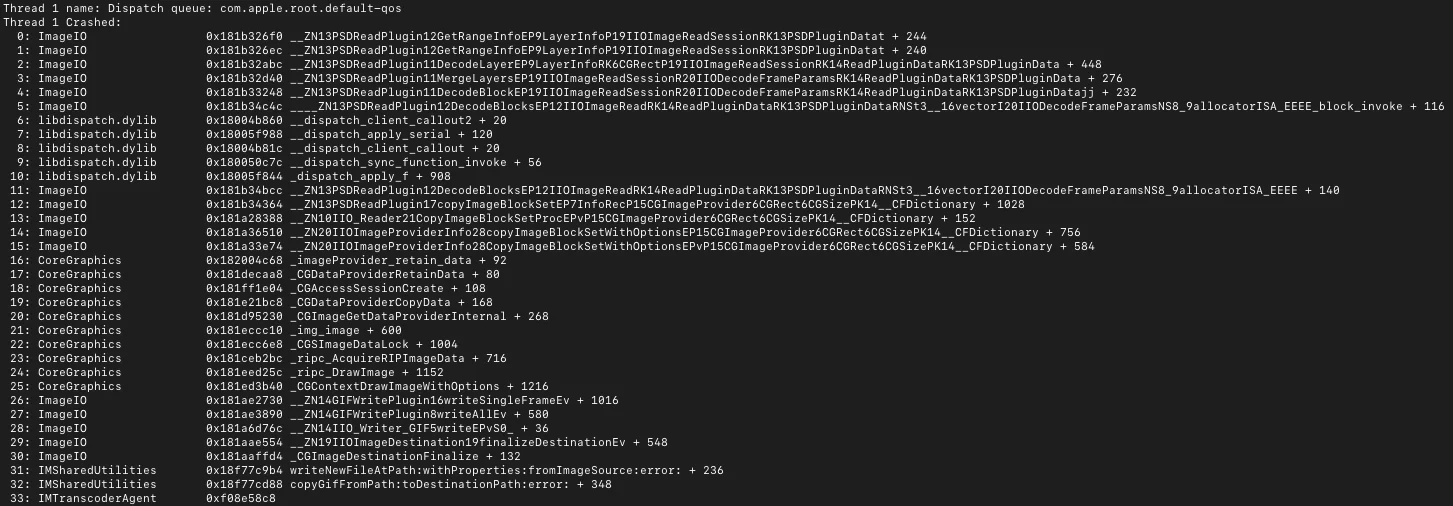

Удобством и экономией места обусловлено расположение и других элементов корпуса. Помните, в начале ролика мы смотрели на нижнюю грань iPhone 14 Pro? На том моменте вы могли заметить, что вырезы под динамики тоже несимметричны.

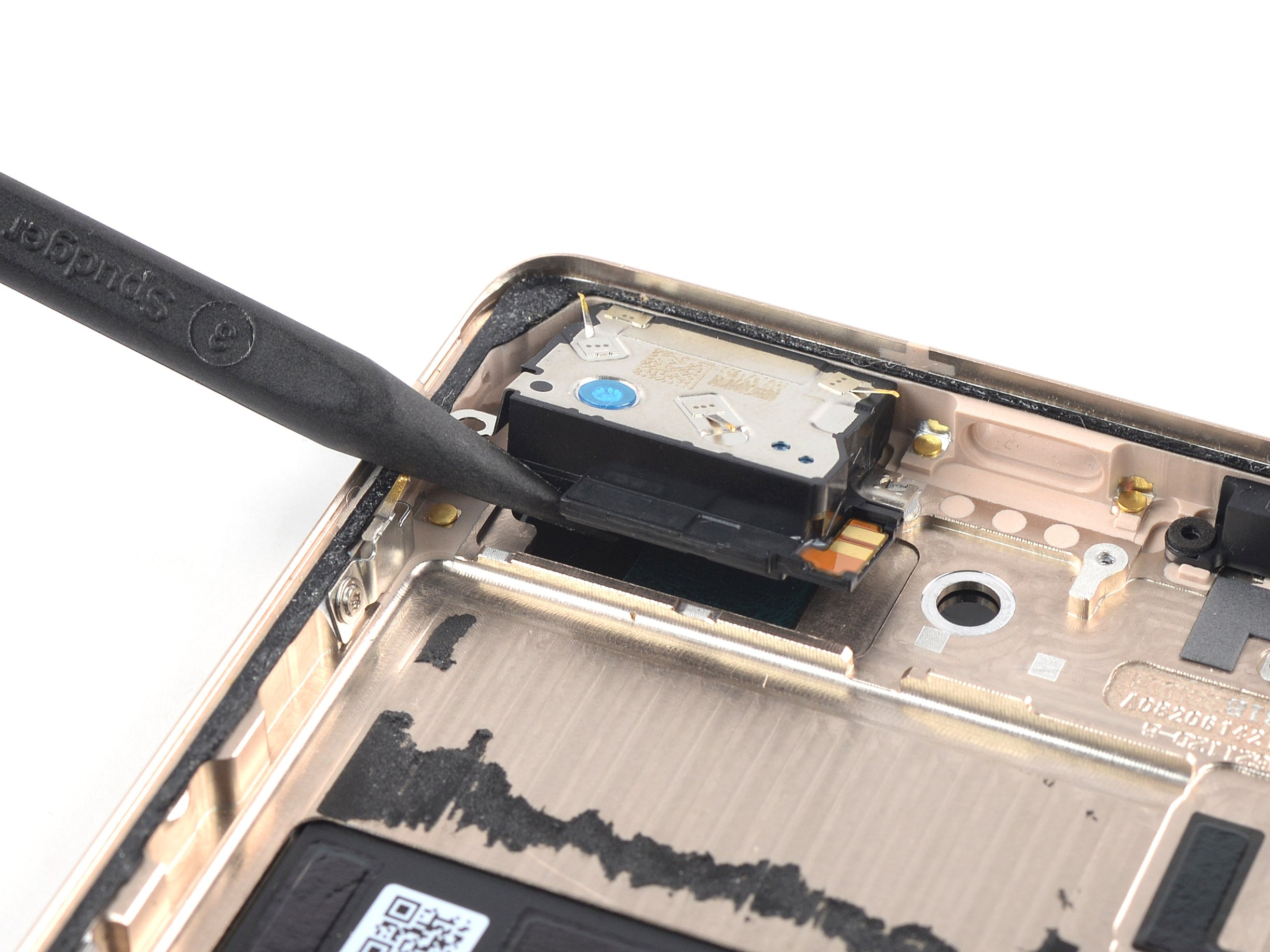

Секрет в том, что на многих гаджетах установлен всего один динамик – вырезы для него сделаны справа от порта зарядки. Вот как этот компонент выглядит в iPhone 14 Pro.

А вот так – в Pixel 7 Pro.

Прорези слева предназначены для микрофона, который по своим размерам гораздо компактнее динамика. Почему здесь стоит микрофон, а не второй динамик? Это расположение микрофона продиктовано тем, как мы держим устройство во время разговора.

Иногда в смартфонах можно заметить ещё один изъян – несимметричность разъёма зарядки. Флагманам эта проблема не характерна, а вот в “бюджетках” такое решение встречается.

Причина в том, что корпус подобных девайсов состоит из двух частей. На одной расположены все основные компоненты, в том числе и порт USB, а к другой крепится дисплей. Из-за большей толщины второй части корпуса разъем зарядки оказывается не по центру.

Особенности компоновки

Но на самом деле главный противник симметричного дизайна – это компоновка устройств. Что такое современный смартфон? Это огромный дисплей с высокой пиковой яркостью и довольно производительное железо. Все эти компоненты потребляют много энергии, поэтому им требуется большой аккумулятор.

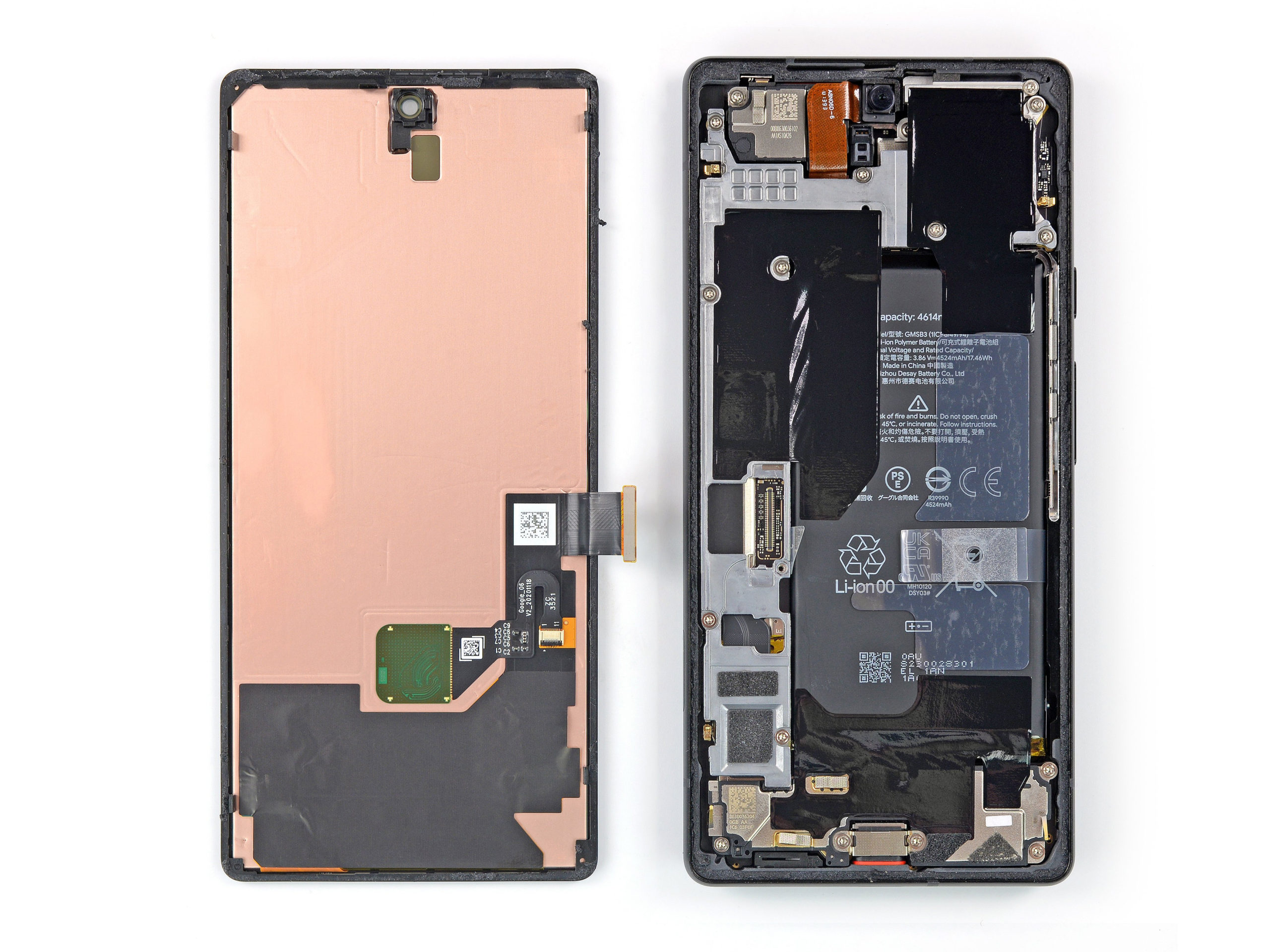

Если мы заглянем внутрь любого современного смартфона, то увидим, что большая часть пространства внутри занята именно элементом питания.

Поэтому остальные детали приходится умещать, куда получится. А учитывая их количество, компоновка получается очень плотной. И в таких условиях поставить элементы симметрично – сложная задача, которая идёт вразрез с практичностью.

К примеру, кнопку питания, про которую мы говорили ранее, делают компактной, чтобы она не отнимала ценное место у других компонентов смартфона.

Кроме огромного источника питания, в устройстве современных смартфонов прослеживается ещё одна интересная закономерность.

Мы можем взять несколько разных моделей, и в верхней части почти всегда будут находиться сенсоры и линзы фронтальной камеры, датчики освещения и приближения, спикер и материнская плата. Посередине аккумулятор, а внизу всё остальное – порт зарядки, динамик, микрофон, вибромотор.

С аккумулятором мы только что разобрались, но почему остальные элементы чаще всего расположены в таком порядке? Во-первых, удобство. Довольно логично размещать разговорный динамик там, где смартфон соприкасается с ушами – в верхней части. То же самое относится к фронталке – ракурс фотографий получается более естественным.

Чтобы удобно подключать эти компоненты и не тянуть шлейфы через весь корпус, рядом, как правило ставят материнку. Либо сбоку от аккумулятора, либо над ним. А оставшиеся элементы располагаются внизу.

Впрочем, причина такой компоновки не только в удобстве. Так сделано ради равномерного отвода тепла. Вибромотор, чипы на материнской плате – всё это нагревается во время работы. Поэтому внутренний дизайн смартфонов зачастую спроектирован так, чтобы особо горячие элементы не находились рядом.

Основная камера

Но нас больше всего интересует другой элемент девайсов, который с каждым годом становится всё больше. Я говорю про основную камеру.

Некоторые ставят её посередине, но это скорее исключение, да и даже в таком случае сами блоки остаются несимметричными. В чём дело?

Посмотрим на несколько девайсов.

На Samsung S23 Ultra аккумулятор занимает почти всю свободную ширину пространства. Если бы производитель захотел сместить тройной блок камеры в середину, ему бы пришлось перемещать крупную материнскую плату в другое место. Это превратилось бы в нетривиальную задачу, учитывая плотность расположения остальных компонентов.

Ещё один пример – Pixel 5.

Предположим, что Google захотели сместить камеру в середину. Тогда она бы мешала фронтальному динамику. Если же блок с фотосенсором поместить чуть ниже, тогда придётся уменьшить аккумулятор – сомнительная жертва для идеального дизайна.

А на свежих iPhone блок камеры намного больше. Представьте, насколько сильно пришлось бы сокращать и без того небольшую батарею ради симметрии!

Но погодите, в свежем Xiaomi 13 Ultra основная камера расположена по центру. Причём она довольно крупная. Как компании это удалось?

Заглянем внутрь смартфона. На первый взгляд, всё верхнее пространство занимает блок камер, в середине находится аккумулятор, а снизу привычный набор из вибромотора, порта и динамика. Постойте, но где же материнская плата?

Оказывается, она находится прямо под фотодатчиками. Вот оно, элегантное решение сделать симметричный смартфон! Или нет?

Если мы посмотрим на 13 Ultra сбоку, то увидим небольшой горб на корпусе. Именно он позволил вместить такую массивную конструкцию. Теперь техническое решение выглядит не так уж и элегантно.

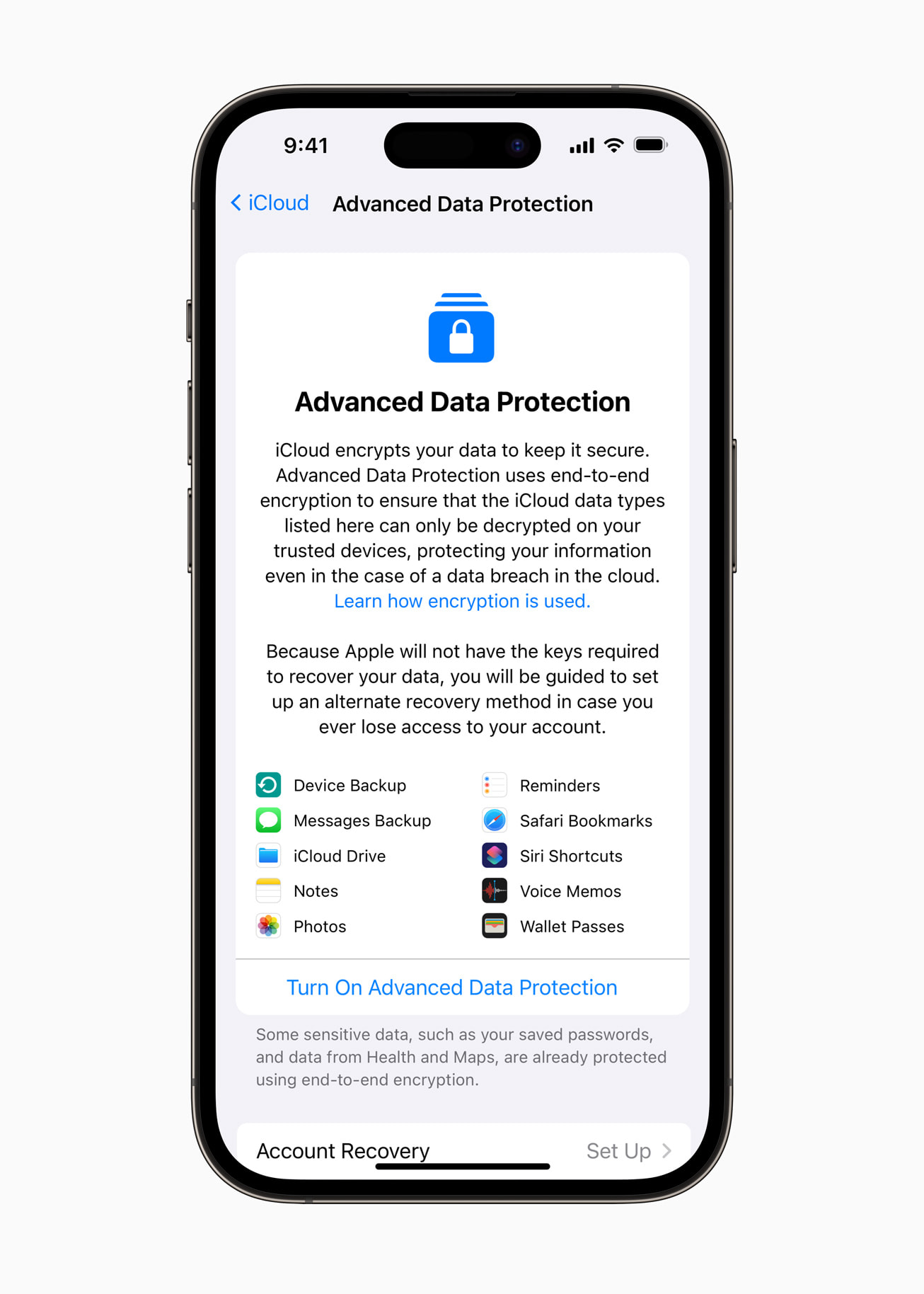

Проблема симметричных рамок

В начале ролика я упомянул, что современный iPhone хоть и далек от мечты перфекциониста, Apple всё равно преуспела в симметричности дизайна больше остальных производителей. Как именно? Взгляните на смартфон компании спереди.

Замечаете особенность? Все рамки одинаковой толщины.

В то же время у Android-флагманов боковые рамки тоньше. Как пример – Samsung S23 Ultra или Pixel 7 Pro.

![]()

Но при детальном рассмотрении оказывается, что у всех у них нижняя рамка толще других. И такая проблема присуща большинству Android-смартфонов.

Исключения в мире за пределами iPhone можно пересчитать по пальцам – Pixel 5, Samsung S22 и Nothing Phone 1. Но до них мы доберемся позже.

Почему же Apple смогла в симметричные рамки, а другие — нет?

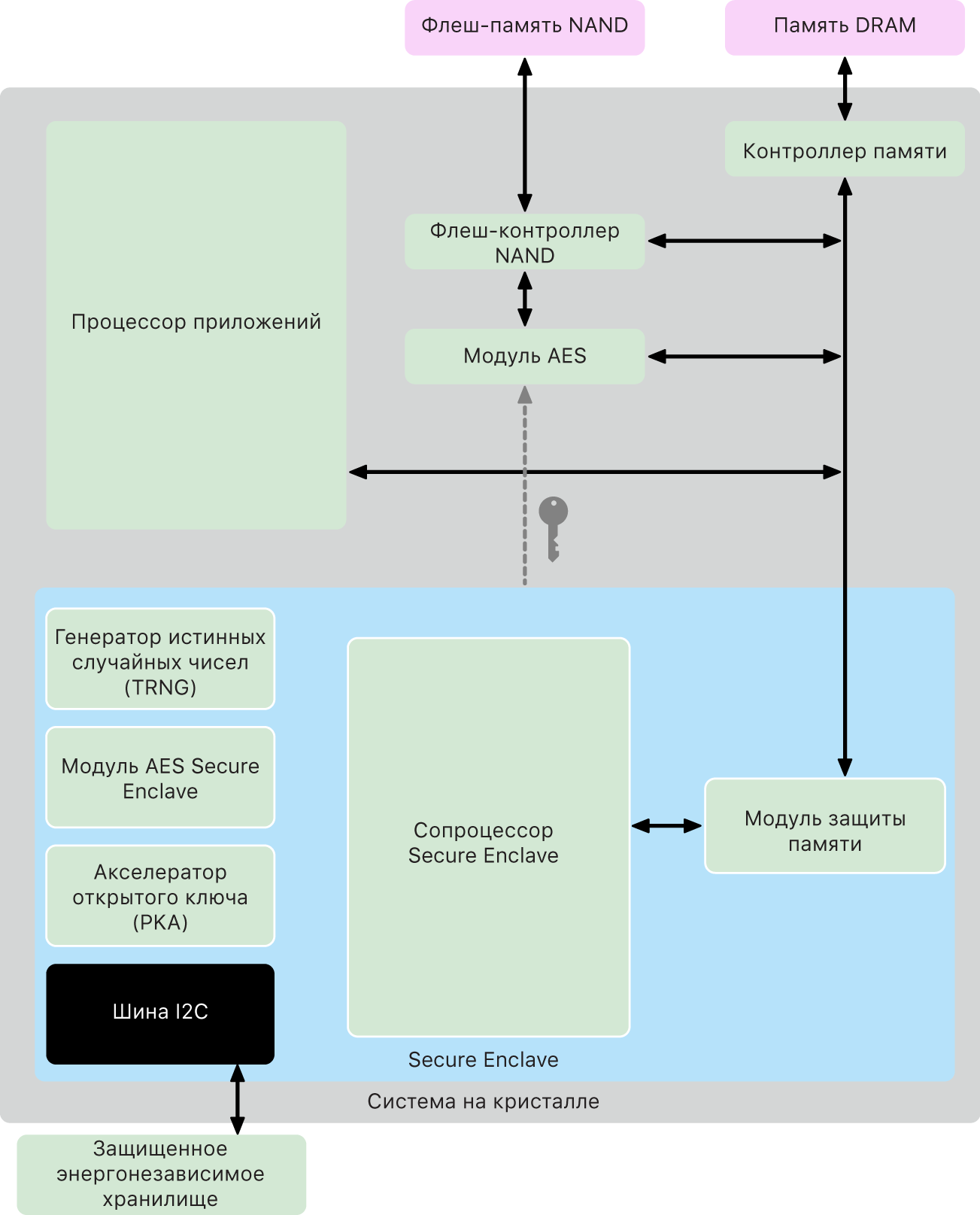

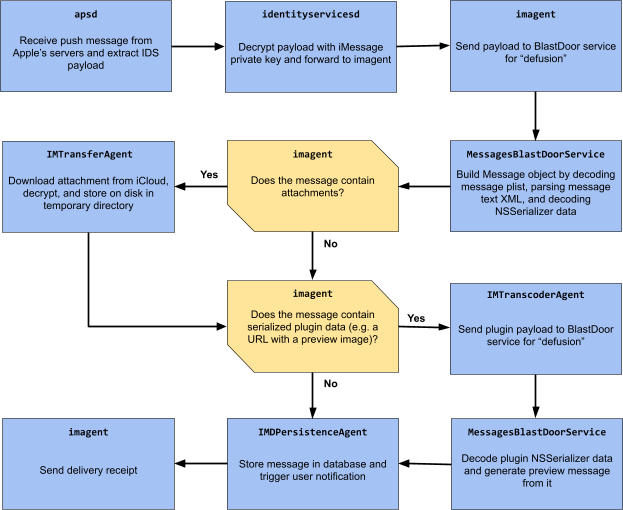

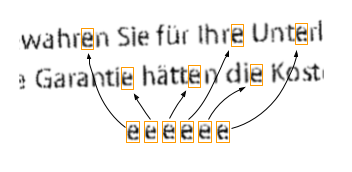

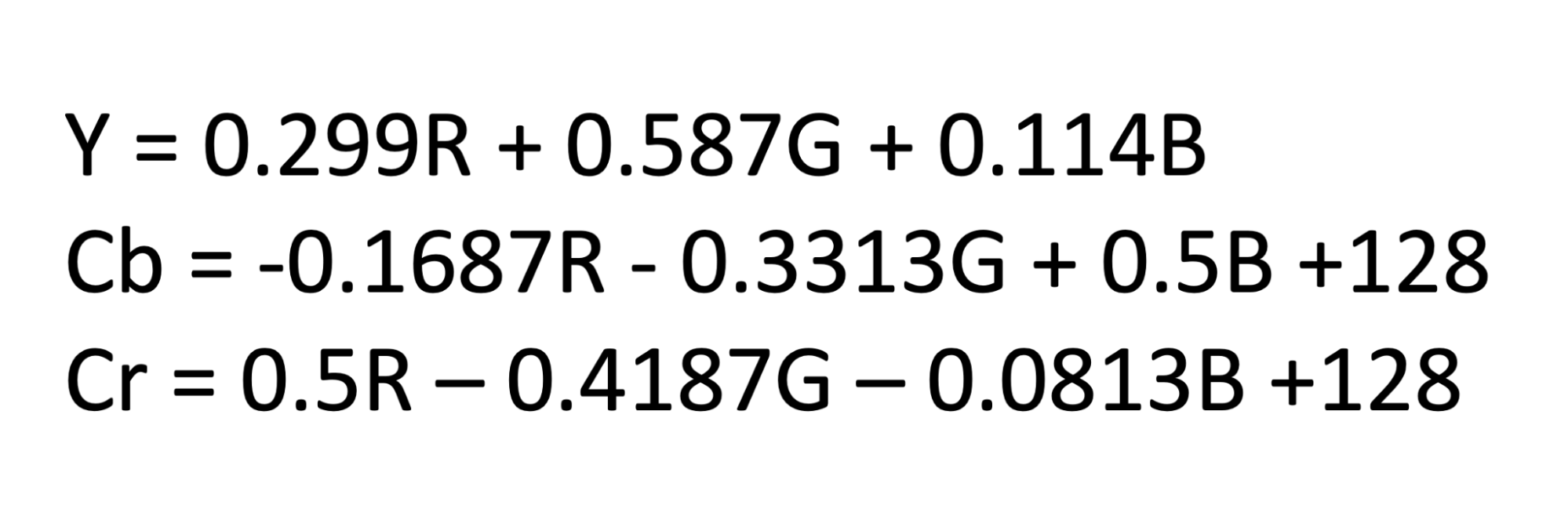

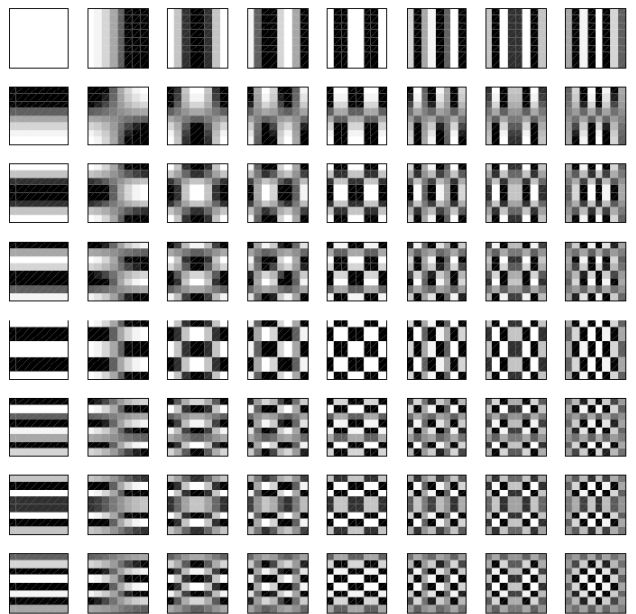

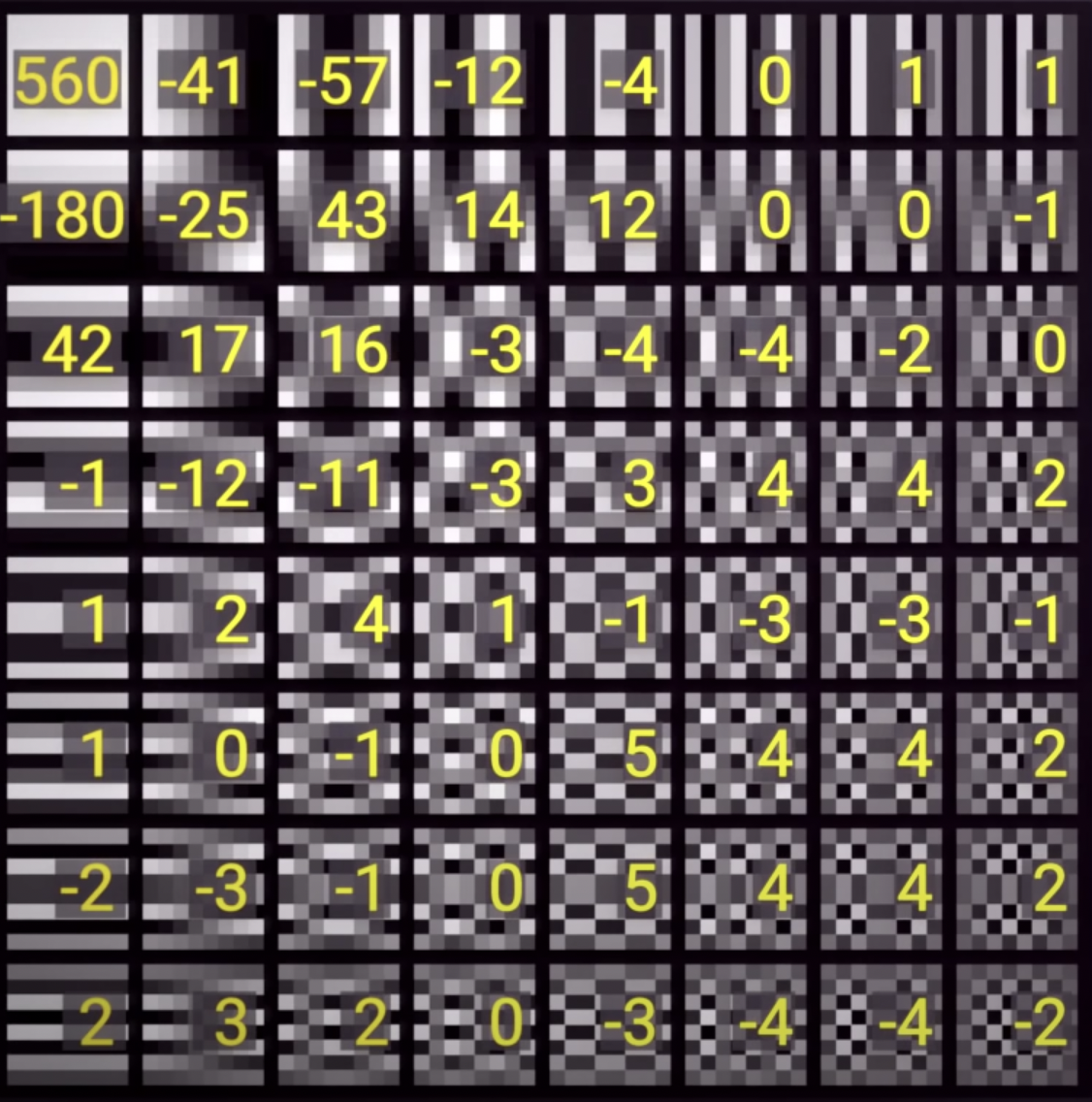

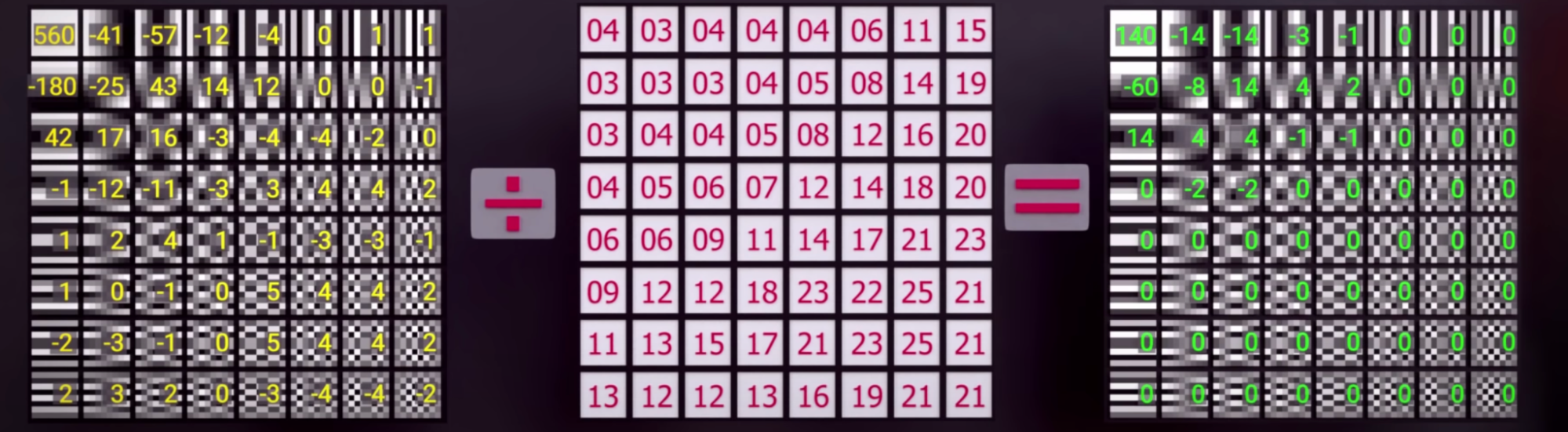

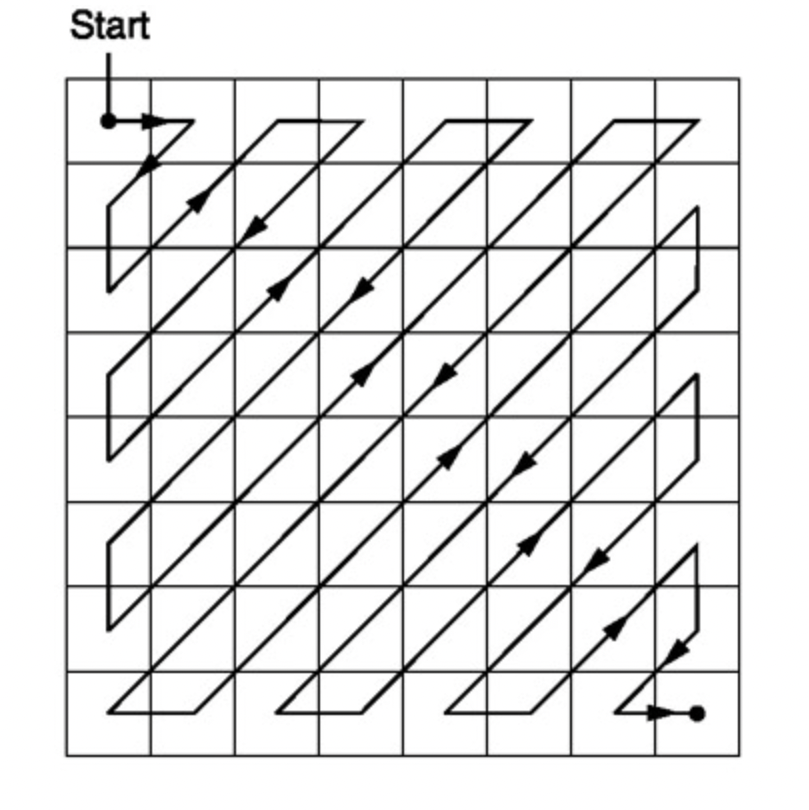

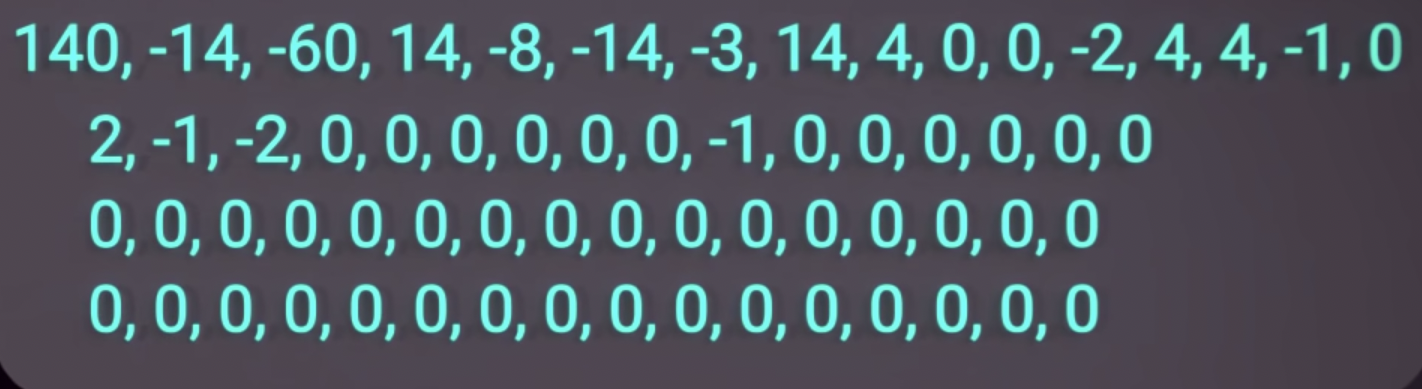

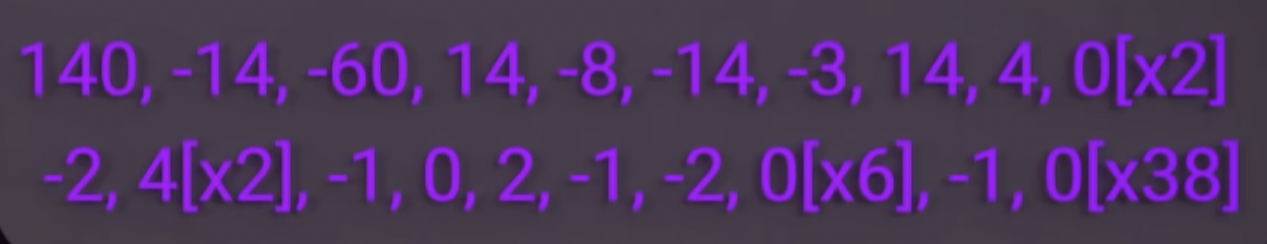

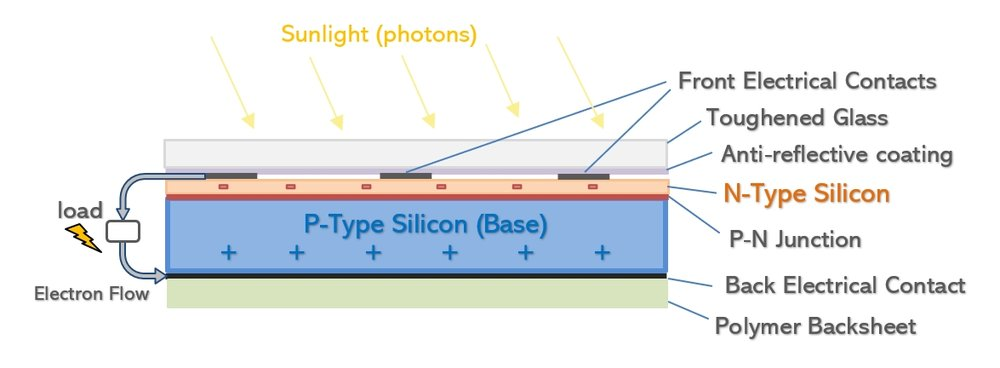

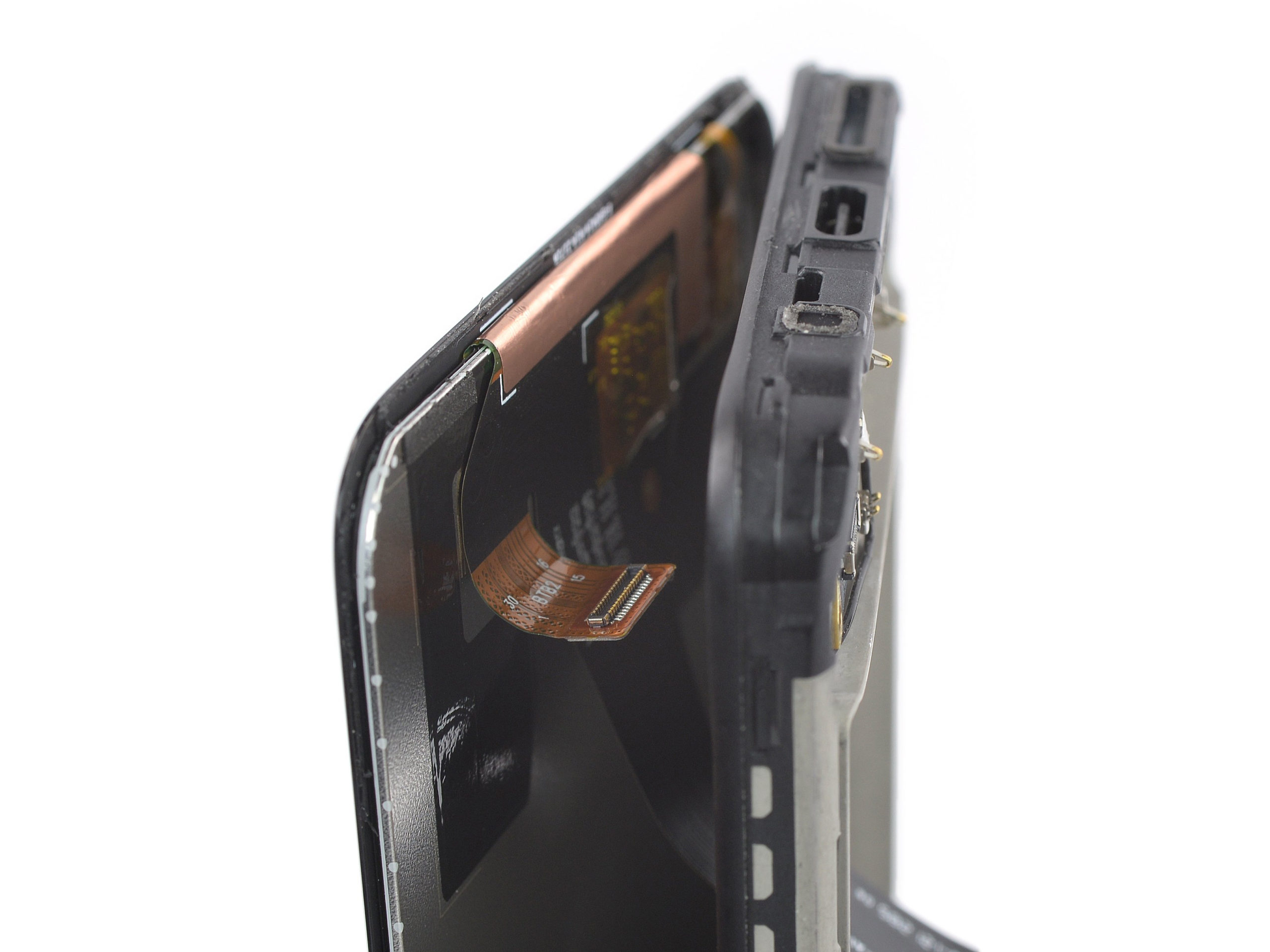

Дело в том, что любой дисплей подключается к основной плате устройства специальным шлейфом. Но! Здесь есть нюанс. На самом деле, соединение к “материнке” идёт не от самого дисплея, а его контроллера – особой платы.

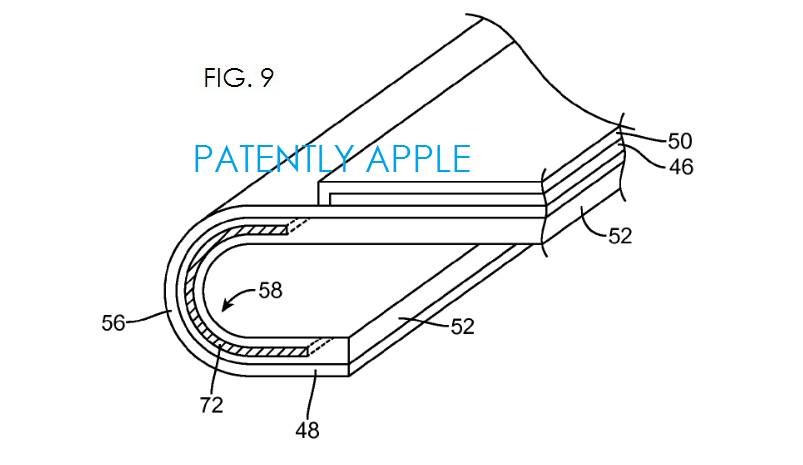

А уже сам контроллер надо как-то подсоединить к самой панели экрана. И вот он практически везде подключается в нижней части дисплея. А для разъёма на панели дисплея требуется место – поэтому там рамка толще. Однако в Apple придумали гибкую плёнку для дисплея, к которой подключается контроллер. То есть подложка загибается, и к ней с обратной стороны подключается контроллер. Поэтому и получается сэкономить заветные миллиметры на нижней рамке.

Что мешает другим компаниям использовать эту технологию? Одно слово: патент.

У Apple есть права на конструкцию дисплея, расположенного на гибкой поверхности. Поэтому просто взять и скопировать реализацию не получится.

Исключения среди Android-девайсов

Но вернемся к Android-смартфонам, у которых всё-таки есть симметричные рамки. Как это удалось, например, Nothing Phone? Если заглянуть в спецификацию девайса, можно увидеть, что в нём установлен Flexible OLED-дисплей.

То есть в устройстве установлен особый, гибкий экран. Судя по всему, Nothing повторили технологию Apple, загнув панель дисплея в нижней части, и подключив контроллер с обратной стороны.

Но сделали это своим способом, чтобы не нарушать патенты. Правда, такое решение потребовало жертв. По словам главы Nothing, Карла Пея, подобная гибкая панель обходится компании почти в два раза дороже, чем обычная.

Получается, одинаково тонкие рамки дисплея – это вполне реализуемая вещь. Просто их дороже и сложнее сделать, поэтому многие Android-вендоры идут по лёгкому пути.

Итоги

Выходит, в том, чтобы создать симметричный смартфон нет ничего невозможного. Но ради этого придётся пойти на множество компромиссов.

Дисплей с тонкими и симметричными рамками дороже обычного аналога. Поэтому и конечная цена такого устройства вырастет.

Физические кнопки сделаны такими ради удобства использования. Кнопку питания делают меньше качели громкости, чтобы избежать случайных нажатий и оптимально использовать пространство внутри корпуса.

Прорези на нижней грани могут быть симметричными – так сделано на Pixel. Но на самом деле лишь один из этих вырезов предназначен для динамика. Второе отверстие существует для более компактного микрофона. И значительная часть производителей отводит под него ровно столько места, сколько нужно (привет, Apple и Samsung).

И наконец, главная проблема – тесная компоновка девайсов. Много места внутри корпуса занимает аккумулятор, поэтому сложно уместить все остальные элементы в идеально симметричном порядке. Согласитесь, мало кто захочет променять автономность устройства на идеально отцентрированный блок камеры.

Иными словами, симметричный смартфон будет сильно уступать своим ассиметричным альтернативам в цене и автономности – и на этот риск никто из производителей не хочет идти.