Процессоры, память, сенсоры — всё держится на нём. Кремний лежит в основе не только микрочипов, но и всей современной электроники. Целые индустрии и даже географические регионы названы в его честь.

Однако учёные совершили невозможное — создали чип полностью без кремния. Представьте процессор, в котором вместо привычного полупроводника используется материал… из таблеток от изжоги. Это висмут, тяжёлый металл, способный заменить основу всей микроэлектроники.

Китайские исследователи заявили, что им удалось создать атомарный чип на основе висмута, который работает быстрее, компактнее и эффективнее традиционных решений. Этот шаг может стать началом конца кремниевой эпохи.

Почему понадобилась такая замена? Что не так с кремнием, и почему металл из аптечки может стать его преемником?

Мы зашли слишком далеко

Главная причина поисков нового материала проста — кремний больше не справляется. Современные микропроцессоры содержат миллиарды транзисторов, каждый из которых должен работать как идеальный кран: открыт — ток идёт, закрыт — ток прекращается.

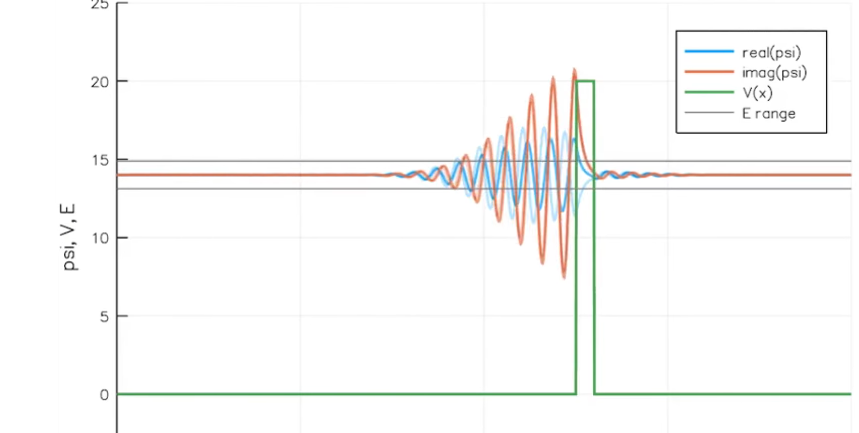

Но при уменьшении до нескольких нанометров начинает проявляться квантовое туннелирование — электроны проходят сквозь затвор даже в закрытом состоянии. Чипы перегреваются, теряют энергоэффективность и перестают надёжно различать сигналы «0» и «1».

При техпроцессе около 5 нм это становится критическим: ток утечки возрастает, транзисторы перестают быть предсказуемыми. Закон Мура фактически перестаёт действовать — уменьшать размеры больше нельзя, а энергопотери растут.

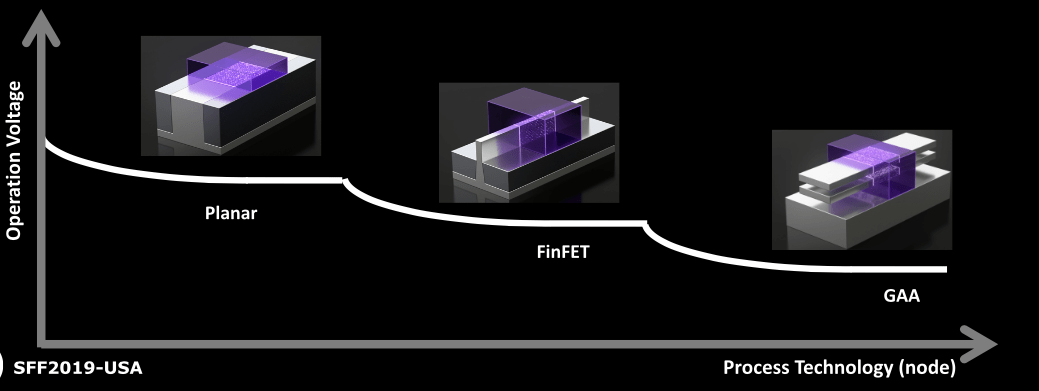

Инженеры пытались спасти ситуацию — переходили от плоских транзисторов Planar FET к FinFET, а затем к GAAFET, оборачивающим канал затвором со всех сторон. Но материал подложки оставался прежним — кремнием.

И вот физика сказала «стоп». Размер атома кремния составляет 0,54 нанометра. Сделать канал меньше этого невозможно. Именно поэтому сегодня всё больше лабораторий ищут новую основу для транзисторов, и неожиданным кандидатом стал висмут.

Кто такой этот ваш висмут?

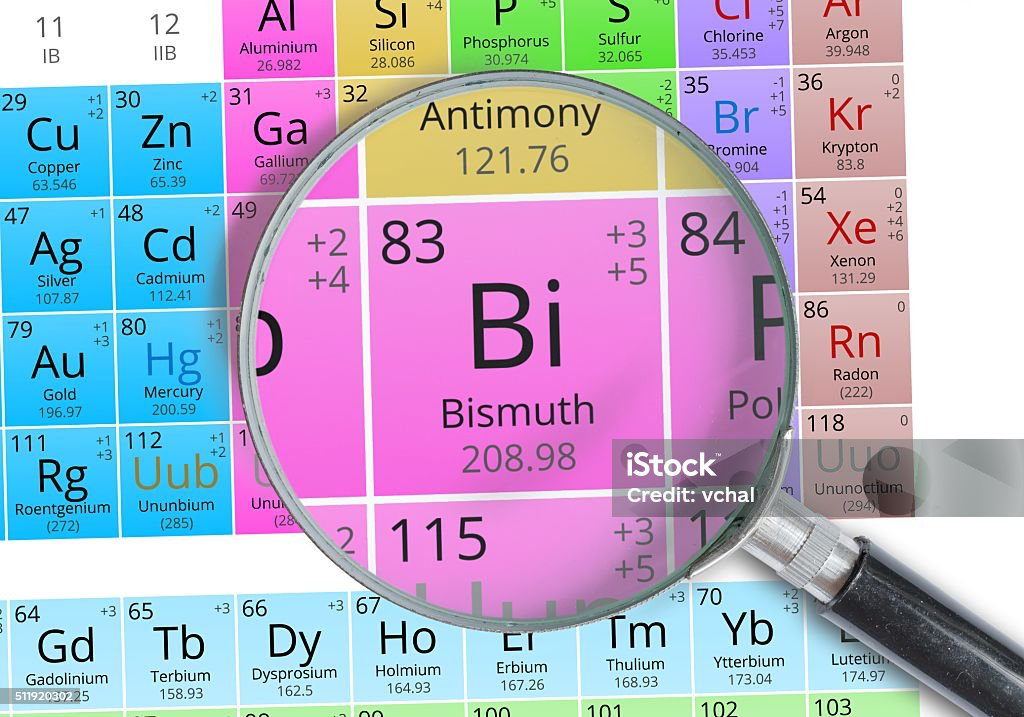

Висмут (Bi) — 83-й элемент таблицы Менделеева. Тяжёлый, хрупкий металл с серебристо-розовым блеском, больше похожий на кристалл с другой планеты. В быту он встречается редко, разве что в лекарствах от изжоги и расстройства желудка.

Но для учёных он представляет огромный интерес. Его необычные электронные свойства могут позволить создавать устройства, где ток течёт без сопротивления и без утечек через затвор — именно то, что сегодня губит кремний.

Висмут известен не только как элемент таблицы Менделеева, но и как компонент многих медицинских препаратов.

Его соединения — субцитрат и субсалицилат висмута — широко применяются благодаря защитным, противовоспалительным и антимикробным свойствам. Более того, это самый безопасный тяжёлый металл: в отличие от ртути или свинца, висмут нетоксичен и не накапливается в организме.

Однако, внимание инженеров привлекло не это. У висмута есть особая физическая характеристика: при кристаллизации он образует яркие, ступенчатые структуры, напоминающие фракталы. Эти необычные формы — отражение его сложной внутренней симметрии, которая напрямую связана с его квантовыми свойствами.

Квантовые преимущества

Главная особенность висмута — сильное спин-орбитальное взаимодействие. Из-за большой атомной массы электроны вращаются ближе к ядру, и их движение связано со спином — внутренним квантовым параметром, который можно представить как миниатюрный магнитный компас.

В традиционном кремнии инженеры управляют только зарядом электрона, подавая напряжение на затвор. Но в материалах вроде висмута можно контролировать и заряд, и спин, открывая новые способы управления током на квантовом уровне.

Такое свойство позволяет снизить квантовое туннелирование — главную проблему современных нанометровых чипов. Благодаря спиновой фильтрации, электроны проходят через транзистор только при нужной комбинации энергии и спина. Это работает как строгий фейс-контроль: «не тот спин — не пройдёшь».

Таким образом, утечки тока, характерные для кремния, практически исчезают.

От висмута к полупроводнику

Есть, однако, одна проблема: висмут — металл, и в чистом виде он всегда проводит ток. Это делает невозможным логику «включено/выключено», которая лежит в основе работы транзисторов.

Решение нашли в лабораториях Китая: исследователи создали новое соединение — оксиселенид висмута (Bi₂O₂Se).

Это двумерный материал, состоящий всего из нескольких атомных слоёв, аналогичный по структуре графену, но с полупроводниковыми свойствами. Оксиселенид висмута сочетает в себе лучшие характеристики обоих миров:

- он тоньше и легче, чем кремний;

- обладает высокой подвижностью электронов;

- сохраняет спиновые свойства висмута, что делает его идеальной основой для квантовых и энергоэффективных транзисторов.

Так металл из аптечки превратился в потенциального наследника кремния — материал, способный открыть новую эру в микроэлектронике.

Чип без кремния: начало пост-кремниевой эры

Если правильно «приготовить» оксиселенид висмута, он получает все ключевые свойства, необходимые для будущих микрочипов: минимальные утечки тока, низкое энергопотребление и высокую скорость работы — без квантовых сюрпризов. Но как превратить эти свойства в реальный чип?

Первый транзистор без кремния

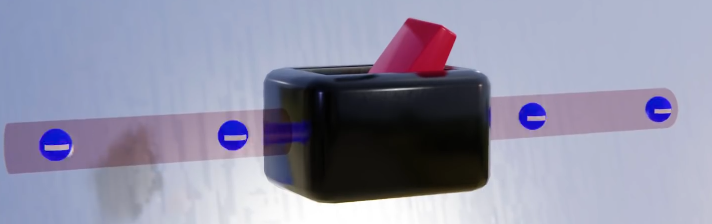

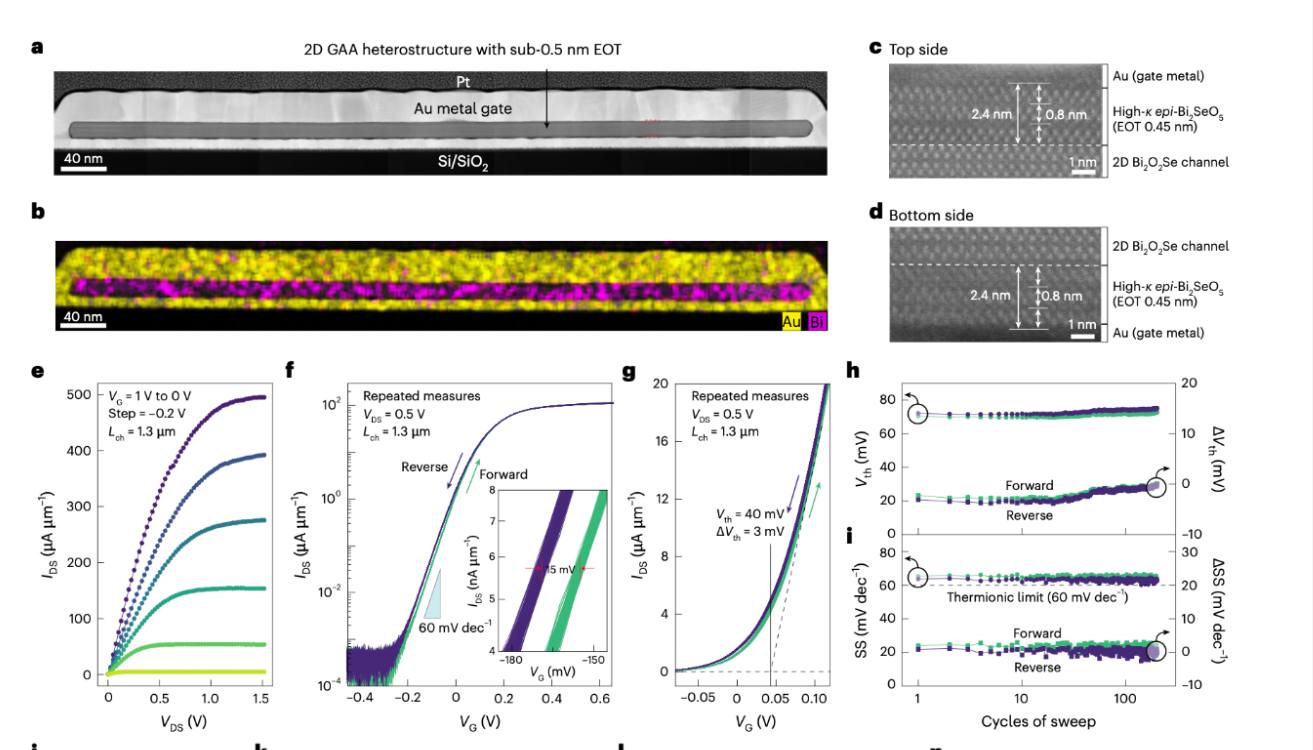

В феврале 2025 года исследователи из Пекинского университета опубликовали статью в журнале Nature, представив первый в мире транзистор, созданный без кремния. В основе устройства лежит архитектура GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) — та же, что используется в самых передовых кремниевых процессорах Intel и TSMC, но с совершенно иным материалом канала.

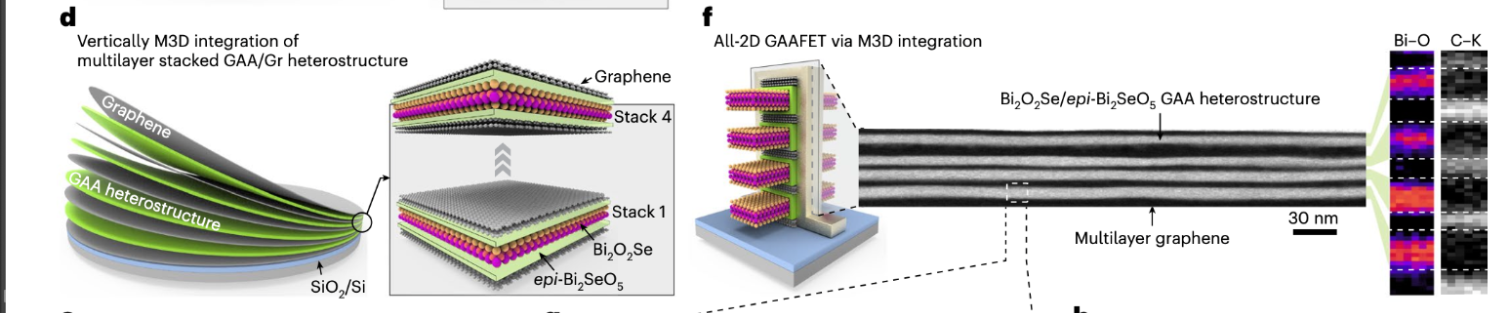

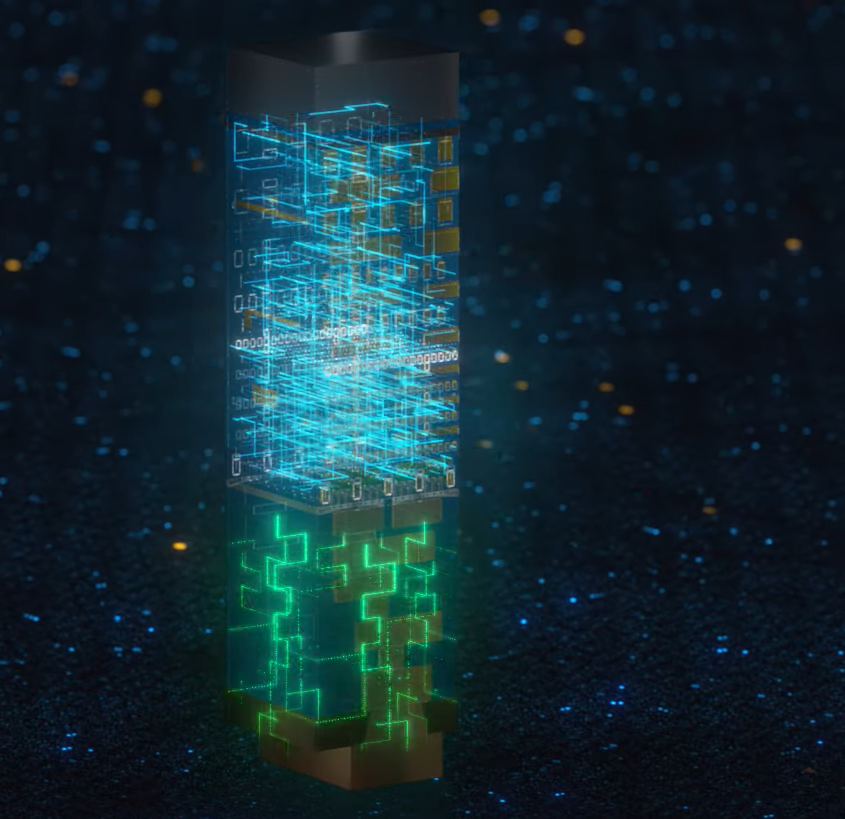

GAAFET — это транзистор, где канал полностью окружён затвором, что обеспечивает максимальный контроль тока и минимальные утечки. Но китайские инженеры пошли дальше: они заменили сам канал. Вместо кремниевой нанопроволоки использовались ультратонкие слои висмута, наложенные друг на друга. Так появился мультиканальный 2D-GAAFET, состоящий из нескольких двумерных висмутовых слоёв, полностью охваченных управляющим электродом.

Результаты превзошли ожидания: транзистор стабильно работает на размерах около 5 ангстрем (0,5 нанометра) — масштабе, при котором кремний становится непредсказуемым из-за квантового туннелирования.

Впечатляющие характеристики

По данным исследователей, новый висмутовый транзистор:

- на 40% быстрее,

- на 10% энергоэффективнее, чем лучшие коммерческие аналоги на 3-нанометровом техпроцессе от Intel и TSMC.

Секрет успеха — в сочетании свойств:

- Высокая подвижность электронов. Висмут обеспечивает быстрый поток зарядов при минимальном сопротивлении.

- Почти полное отсутствие утечек. Квантовое туннелирование подавлено благодаря спиновым эффектам, а затвор плотно контролирует канал, позволяя работать на низких напряжениях.

- Компактная 2D-архитектура. Транзисторы можно располагать слоями, экономя пространство и уменьшая длину межсоединений.

В качестве проводников использовался графен, обладающий исключительной проводимостью и идеальной совместимостью с висмутом. Межсоединения между слоями стали тоньше и надёжнее, что дополнительно снизило энергопотери.

В результате получилась многоуровневая структура — четыре вертикальных слоя транзисторов, каждый из которых изолирован диэлектриком. Кремний при этом остался лишь в роли подложки, обеспечивая механическую стабильность, но не участвуя в работе.

Так учёные собрали настоящий «технологический Наполеон» — многослойный квантовый пирог из висмута и графена, вкус победы которого уже ощущается в воздухе.

Почему именно висмут?

Можно задаться вопросом: почему именно висмут, а не другой материал с похожими свойствами?

Ответ прост — Китай контролирует около 80% мировых запасов этого металла. Это делает выбор не только научным, но и стратегическим: разработка технологий на основе висмута полностью соответствует интересам страны в сфере технологической независимости.

Что дальше?

Разработчики из Пекина назвали своё детище «самым быстрым и энергоэффективным транзистором в истории». И хотя заявление звучит громко, фактически это первая работающая альтернатива кремнию, созданная на промышленном уровне.

Пока это лабораторный прототип, демонстрирующий возможности нового подхода. Но именно с таких открытий начинаются новые технологические эпохи.

Если технология приживется, чипы на основе висмута, графена и других двумерных материалов смогут обеспечить скачок производительности и энергоэффективности, о котором инженеры мечтали десятилетиями. Представьте смартфон, чип которого на 40% мощнее при том же энергопотреблении — или устройства, работающие в несколько раз дольше без подзарядки.

Проблемы и перспективы висмута

Однако переход к новой архитектуре потребует времени. Кремниевая индустрия совершенствовалась более полувека, и её экосистема отлажена до мельчайших деталей.

Эксперты считают, что на коммерциализацию висмутовых транзисторов уйдёт не менее 10 лет.

Тем временем инженеры продолжат совершенствовать кремний: впереди нас ждут 2-нм и даже 1-нм техпроцессы, основанные на гибридных решениях. Но параллельно в лабораториях уже формируется фундамент пост-кремниевой эры.

Возможно, будущие процессоры будут создаваться из смеси материалов — кремния, графена, германия, углеродных нанотрубок и других экзотических соединений, каждое из которых отвечает за свою функцию.

Чип на основе висмута — это не просто очередной эксперимент, а реальный шаг за пределы кремниевого мира. Металл, известный по аптечным препаратам, может стать основой следующего поколения вычислительной техники.

Так что вопрос уже не в том, возможна ли жизнь после кремния. Она уже начинается — в лабораториях Пекина, где инженеры готовят мир к новой пост-кремниевой эре.